“まち”と“銭湯”が共鳴し合うということ

「銭湯って、まちの中にあってこその場所だと思っているんです」

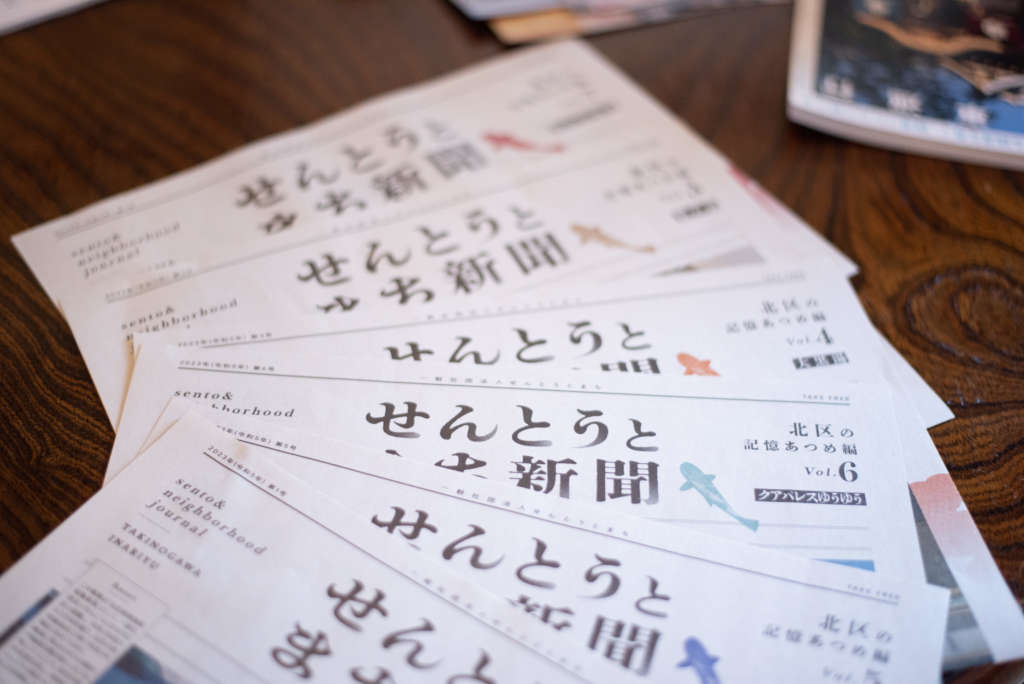

栗生さんはそう語る。銭湯を、まちと切り離された施設ではなく、まちの風景の一部として捉える──それが「せんとうとまち」という団体名に込めた想いだ。

「“せんとうとまち”という名前も、どちらかに寄るわけじゃなくて、両方が主語で両方が目的語。どっちかがどっちかを支える、みたいな関係性ではなくて、フラットな関係性でいたいなと思っていて」

彼女たちが大切にしているのは、銭湯とまちのあいだにある関係性そのものを見つめ直すこと。たとえば、銭湯の隣にあった長屋を改修し、湯上がり処兼地域サロンとして開かれた場所「稲荷湯長屋」をつくったのも、まちと銭湯の間をつなぐ“ワンクッション”のような空間をつくりたいという思いからだった。

「銭湯に行ったことのない人も、“長屋なら行けるかも”と思ってもらえると、銭湯にも入りやすくなるんじゃないかと。地域のイベントに参加した人が、長屋にふらっと寄ってみて、そこから銭湯に入ってみる……という流れが生まれたら面白いなと思って」

その発想は、建物の保存や再生提案や調査記録(歴史的、文化的価値を広めるなど)といった表層にとどまらず、銭湯という空間をどうまちの人に開いていくかという“関係の再設計”でもある。そこには、建築家としての視点と、まちの一員としての生活者の感覚の両方がある。

声を届ければ、価値は伝わる

「銭湯って”民間施設”として扱われていて、いざという時に自治体が手を差し伸べにくいことが多いんですよね」

栗生さんはそう話す。廃業の危機などに直面しても、公的な介入が期待しにくいのが実情だ。

「ただ、少なくとも東京の組合に入っている銭湯は、バリアフリー化や耐震改修といった支援制度の対象にすべて含まれています。制度の隙間に落ちてしまっている銭湯はほとんどないんです」

とはいえ、制度があることと、実際に活用できることは別問題だという。

「特に高齢者の方がひとりで経営していたりすると、申請手続きそのものが大変で。制度のことを調べるのも、書類をそろえるのも難しいという現状はあると思います」

だからこそ、「せんとうとまち」は様々な支援や文化財認定などの専門的な知識を持ち、現場とそれらのあいだをつなぐ存在としても動いている。たとえば滝野川稲荷湯では、文化財としての申請支援や、海外の文化財保護財団との連携など、行政を含む複数の支援主体とのやりとりを重ねてきた。

「そういうことが少しずつ形になってきて、“ちゃんと声をあげれば価値が伝わる”っていう実感はあります」

ひとつの銭湯の存続を支えることが、その先にある様々な事柄を動かす力になる──。栗生さんの言葉は、現場に根差した希望のあり方を示していた。